Dans la #Crèche,ce n'est pas la simplicité qui est crainte,mais la royauté même du #Christ,pourtant il est La lumière pic.twitter.com/Yo8LtTEFFQ

— fautpaspousser ن (@fautpaspousser) 8 Décembre 2014

& ds la #Laïcité,ce n'est pas la liberté qui est choisi,C l'obscurité.

L'injonct° de vivre "comme si Dieu n' existait pas" Postulat inversé

— fautpaspousser ن (@fautpaspousser) 9 Décembre 2014

**************************

(Extrait) Message du Pape Benoît XVI pour la journée mondiale des

mission 2011 ⇝ 1

mission 2011 ⇝ 1

(Extrait) Discours du Pape Benoït XVI lors de la rencontre avec le

lergé du diocèse d'Aoste 2005 ⇝ 2

lergé du diocèse d'Aoste 2005 ⇝ 2

"Avec la disparition de l’idée de Dieu disparaît aussi celle

d’un monde vrai par Robert Spaemann ⇝ 3

d’un monde vrai par Robert Spaemann ⇝ 3

**************************

(Extrait)

MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI

POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2011

«Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie» (Jn 20,21)

.....

A tous

Ce devoir n'a rien perdu de son caractère urgent. Et même, «la mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Eglise, est encore bien loin de son achèvement... Un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service» (Jean-Paul II, EncycliqueRedemptoris missio, n. 1). Nous ne pouvons être tranquilles à la seule pensée que, après deux mille ans, il y a encore des peuples qui ne connaissent pas le Christ et n'ont pas encore entendu son message de salut.

Mais pas seulement; le nombre de ceux qui, bien qu'ayant reçu le message de l'Evangile, l'ont oublié et abandonné et ne se reconnaissent plus dans l'Eglise ne cesse de croître et de nombreux milieux, même dans des sociétés traditionnellement chrétiennes, sont aujourd'hui réticents à s'ouvrir à la parole de la foi. Un changement culturel est en marche, renforcé aussi par la mondialisation, des mouvements de pensée et le relativisme dominant, un changement qui conduit à une mentalité et à un style de vie qui ignorent le message évangélique, comme si Dieu n'existait pas, et qui encouragent la recherche du bien-être, du gain facile, de la carrière et du succès comme but de la vie, même au détriment des valeurs morales.Tous les peuples sont destinataires de l'annonce de l'Evangile. L'Eglise, «par nature est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père (Concile oecuménique Vatican II, Ad gentes, n. 2). Telle est «la grâce et la vocation de l'Eglise, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser» (Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, n. 14). De ce fait, elle ne peut jamais se replier sur elle-même. Elle s'enracine dans des lieux déterminés pour aller au-delà. Son action, conformément à la parole du Christ et sous l'influence de sa grâce et de sa charité, se fait pleinement et réellement présente à tous les hommes et à tous les peuples pour les mener à la foi en Christ (cf. Ad gentes, n. 5).

......

[ Retour en haut de la page ↩ ]

**************************

(Extrait)

RENCONTRE AVEC LE CLERGÉ DU DIOCÈSE D'AOSTE

DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI

Eglise paroissiale d'Introd (Val d'Aoste)

Lundi 25 juillet 2005

........ J'ai été trop long. En ce qui concerne le deuxième point, même si ce n'est qu'en partie, il me semble l'avoir déjà abordé. C'est vrai: aux personnes, surtout aux responsables du monde, l'Eglise apparaît comme quelque chose de dépassé, et nos propositions comme n'étant pas nécessaires. Ils se comportent comme s'ils pouvaient, comme s'ils voulaient vivre sans notre parole et ils pensent toujours qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils ne cherchent pas notre parole.

Cela est vrai et nous fait souffrir, mais cela fait également partie de la situation historique d'une certaine vision anthropologique, selon laquelle l'homme doit faire les choses comme Karl Marx l'avait dit: l'Eglise a eu 1800 ans pour montrer qu'elle pouvait changer le monde et elle n'a rien fait, maintenant nous le ferons seuls.

Il s'agit d'une idée très répandue et également étayée par des philosophies; on comprend ainsi l'impression d'un aussi grand nombre de personnes pensant pouvoir vivre sans l'Eglise, qui apparaît comme quelque chose du passé. Mais il apparaît également toujours plus que seules les valeurs morales et les convictions fortes donnent la possibilité, même au prix de certains sacrifices, de vivre et de construire le monde. On ne peut pas construire de manière mécanique comme l'avait proposé Karl Marx avec la théorie du capital et de la propriété, etc.

S'il n'existe pas de forces morales dans les âmes, ni la disponibilité à souffrir également pour ces valeurs, on ne construit pas un monde meilleur, au contraire, le monde empire chaque jour, l'égoïsme domine et détruit tout. En voyant cela, on se pose à nouveau la question: mais d'où viennent les forces qui nous rendent capables de souffrir également pour le bien, de souffrir pour le bien qui me fait tout d'abord mal personnellement, qui n'a pas d'utilité immédiate? Où sont les ressources, les sources? D'où vient la force de promouvoir ces valeurs?

On voit que la moralité en tant que telle ne vit pas, n'est pas efficace si elle n'a pas un fondement plus profond dans des convictions qui donnent réellement des certitudes et qui donnent aussi la force de souffrir car, dans le même temps, elles font partie d'un amour, un amour qui grandit dans la souffrance et qui est la substance de la vie. A la fin, en effet, seul l'amour nous fait vivre et l'amour est toujours également souffrance: il mûrit dans la souffrance et donne la force de souffrir pour le bien sans tenir compte de sa propre personne en ce moment actuel.

Il me semble que cette conscience grandit, car on voit déjà les effets d'une condition où n'existent pas les forces qui proviennent d'un amour qui est la substance de ma vie et qui me donne la force de mener la lutte pour le bien. Ici aussi, nous avons naturellement besoin de patience, mais d'une patience active, au sens où il faut faire comprendre aux gens: vous avez besoin de cela.

Et même s'ils ne se convertissent pas tout de suite, ils s'approchent au moins du cercle de ceux qui, dans l'Eglise, ont cette force intérieure. L'Eglise a toujours eu en son sein ce groupe fort intérieurement, qui porte réellement la force de la foi, ainsi que des personnes qui en quelque sorte s'y accrochent, se laissent porter et participent ainsi.

Je pense à la parabole du Seigneur à propos du minuscule grain de sénevé qui devient ensuite un arbre si grand que même les oiseaux du ciel y trouvent refuge. Et je dirais que ces oiseaux peuvent représenter les personnes qui ne se convertissent pas encore, mais qui se posent au moins sur l'arbre de l'Eglise. J'ai fait cette réflexion: à l'époque des lumières, l'époque où la foi était divisée entre catholiques et protestants, on pensa qu'il fallait conserver les valeurs morales communes en leur donnant un fondement suffisant. On pensa: nous devons rendre les valeurs morales indépendantes des confessions religieuses, de façon à ce qu'elles existent "etsi Deus non daretur".Aujourd'hui, nous sommes dans la situation contraire, la situation s'est inversée. Les valeurs morales ne sont plus évidentes. Elles ne deviennent évidentes que si Dieu existe. J'ai donc suggéré que les laïcs, ceux que l'on appelle les laïcs, devraient réfléchir pour savoir si, pour eux, le contraire n'est pas valable aujourd'hui: nous devons vivre "quasi Deus daretur", même si nous n'avons pas la force de croire, nous devons vivre sur cette hypothèse, autrement, le monde ne fonctionne pas. Ce serait là, il me semble, un premier pas pour s'approcher de la foi. Et je vois lors de nombreuses rencontres que, grâce à Dieu, le dialogue avec une partie du monde laïc, au moins, se développe.....

[ Retour en haut de la page ↩ ]

**************************

Un philosophe relance le pari du pape: vivre comme si Dieu existait

Cest l'Allemand Robert Spaemann, dans un livre sur la "rumeur immortelle", toujours vivante et toujours controversée, qu'est l'existence de Dieu. En arrière-plan, le conseil donné par Benoît XVI "y compris à nos amis incroyants"

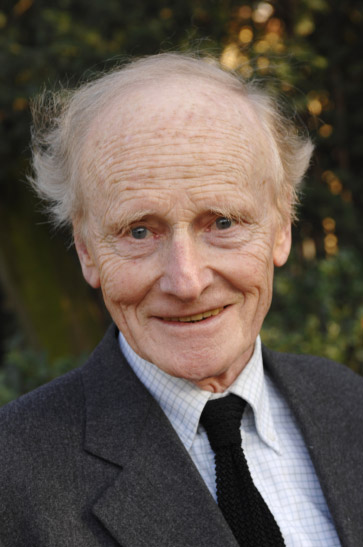

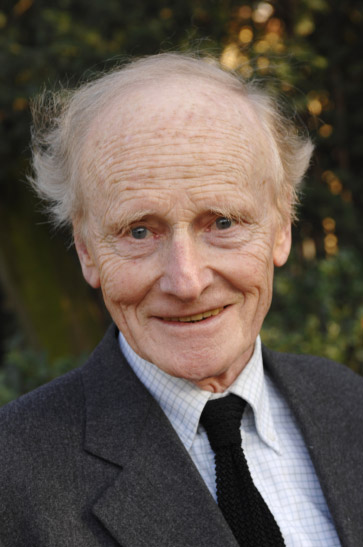

par Sandro Magister

ROMA, le 31 octobre 2008 – Un livre vraiment important, déjà publié en Allemagne, sort ces jours-ci en Italie. Son auteur est un philosophe chrétien de première grandeur, Robert Spaemann (voir photo). Le titre italien est "La diceria immortale", le titre original allemand "Das unsterbliche Gerücht". Un titre que l’auteur explique de la manière suivante:

"Qu’il existe un être qui, dans notre langue, s’appelle 'Dieu', c’est une vieille rumeur que l’on n’arrive pas à réduire au silence. Cet être ne fait pas partie de ce qui existe dans le monde. Il devrait plutôt être la cause et l’origine de l’univers. Mais la rumeur indique que cette origine a laissé dans le monde des traces et des références. C’est la seule raison pour laquelle on peut faire des affirmations si diverses sur Dieu".

Le livre, édité en Italie par Cantagalli, est le premier d’une collection intitulée – pas par hasard – "Come se Dio fosse", comme si Dieu existait.

Vivre "comme si Dieu existait" – que l’on croie ou non en Lui – c’est la proposition paradoxale lancée par Benoît XVI à la culture et aux hommes d'aujourd’hui.

Cette proposition, Joseph Ratzinger l’a formulée pour la première fois, en théologien mais aussi en philosophe, dans son mémorable discours du 1er avril 2005 à Subiaco, dernière conférence publique avant d'être élu pape.

Voici comment il l’avait exposée:

"A l’époque des Lumières, on a tenté de comprendre et définir les normes morales essentielles en disant qu’elles seraient valables 'etsi Deus non daretur', même si Dieu n’existait pas. Face à l’opposition entre confessions et à la crise menaçante de l’image de Dieu, on a essayé de maintenir les valeurs essentielles de la morale hors des contradictions et de leur chercher une évidence qui les rende indépendantes des nombreuses divisions et incertitudes des diverses philosophies et confessions. C’est comme cela que l’on a voulu assurer les bases de la cohabitation et, plus généralement, celles de l’humanité. A cette époque, cela paraissait possible, dans la mesure où la plupart des grandes convictions de fond créées par le christianisme résistaient et semblaient indéniables. Mais il n’en est plus ainsi. La recherche d’une telle certitude rassurante, qui puisse rester incontestée au-delà de toutes les différences, a échoué. Même l’effort vraiment grandiose de Kant n’a pas pu créer la nécessaire certitude partagée. Kant avait nié que Dieu puisse être connaissable dans le cadre de la raison pure, tout en présentant Dieu, la liberté et l’immortalité comme des postulats de la raison pratique, sans laquelle, pour être cohérent, aucun comportement moral ne lui paraissait possible. La situation actuelle du monde ne nous fait-elle pas penser de nouveau qu’il pourrait avoir raison? Je voudrais le dire autrement: la tentative, portée à l’extrême, de modeler les choses humaines en faisant tout à fait abstraction de Dieu nous conduit de plus en plus au bord du gouffre, vers la mise de côté totale de l’homme. Il faudrait alors renverser l’axiome des philosophes des Lumières et dire: même ceux qui ne parviennent pas à trouver le chemin de l’acceptation de Dieu devraient en tout cas chercher à vivre et à mener leur vie 'veluti si Deus daretur', comme si Dieu existait. C’est le conseil que Pascal donnait déjà à ses amis incroyants; c’est celui que nous voudrions donner, aujourd’hui aussi, à nos amis incroyants. Ainsi personne n’est limité dans sa liberté, mais toutes nos affaires trouvent un soutien et un critère dont elles ont un besoin urgent".

Lu dans ce contexte, le livre de Spaemann est encore plus passionnant.

On en trouvera ci-dessous un échantillon, sous forme de passages liés entre eux, pris dans les pages 24 à 42 de l'édition italienne:

"Avec la disparition de l’idée de Dieu disparaît aussi celle d’un monde vrai"

par Robert Spaemann

L’histoire des arguments en faveur de l’existence de Dieu est immense. Il y a toujours eu des hommes qui ont cherché à s’assurer du bien-fondé de leur foi. [...] Les preuves classiques de l’existence de Dieu cherchaient à montrer qu’il est vrai que Dieu existe. Elles présupposaient que la vérité existe et que le monde est doté de structures compréhensibles, accessibles à la pensée, qui trouvent leur fondement dans l’origine divine du monde. Elle nous sont directement accessibles et donc capables de nous mener à ce fondement.

Ce présupposé est contesté à partir de Hume et surtout par Nietzsche. [...] L'œuvre entière de Nietzsche peut être lue comme une paraphrase de la formule lapidaire de Hume: " We never really advance a step beyond ourselves ", en réalité, jamais nous n’avançons d’un pas au-delà de nous-mêmes [...] Nietzsche écrit que "nous aussi, philosophes des Lumières, libres penseurs du XIXe siècle, nous empruntons encore notre feu à la foi chrétienne – qui fut aussi la foi de Platon – qui admettait que Dieu est la vérité et que la vérité est divine". Mais justement cette pensée est pour Nietzsche une auto-illusion. Il n’y a pas de vérité. Il n’y a que des réactions utiles ou nuisibles. "Nous ne devons pas nous imaginer que le monde nous montre un visage lisible", disent Michel Foucault et Richard Rorty. [...] Avec la disparition de l’idée de Dieu disparaît aussi celle d’un monde vrai. [...]

Le néo-pragmatiste Rorty remplace la connaissance par l’espérance d’un monde meilleur, où l’on ne peut même plus dire en quoi cette espérance devrait consister. [...] En conséquence de quoi Rorty n’accepte même plus le reproche de parler de façon obscure et contradictoire. En fait, dans le cadre d’une pensée qui se sent obligée non plus à la vérité mais au succès, on ne peut même plus dire clairement en quoi devrait consister ce succès. Des pensées obscures peuvent être plus efficaces que des pensées claires. La nouvelle situation est caractérisée par le fait que nous décidons "uno actu", par notre pure volonté, si nous devons penser un absolu, penser cet absolu comme Dieu, reconnaître quelque chose comme une vérité non relative à nous-mêmes; et enfin si nous devons nous considérer comme autorisés à nous percevoir en tant qu’êtres capables de vérité, autrement dit en tant que personnes. [...]

Chez Nietzsche la "voie moderne", c’est-à-dire le nominalisme, parvient à la plénitude et à la pleine conscience de soi. [...] Donc dans cette situation, les arguments pour penser l’absolu comme Dieu ne peuvent être que des arguments "ad hominem". [...] Si nous ne le voulons pas, il n’y a aucun argument qui puisse nous convaincre de l’existence de Dieu. [...]

Lorsque la pensée de la vérité disparaît celle de la réalité disparaît aussi. Quand on dit et pense ce qui est, c’est structuré d’une manière inévitablement temporelle. On ne peut pas penser quelque chose comme réel sans le penser dans le présent, c’est-à-dire comme réel "maintenant". Quelque chose qui n’a jamais été que passé ou qui ne sera que futur, ça n’a jamais existé et ça n’existera jamais. Ce qui est maintenant a été futur avant et sera passé ensuite. Le "futurum exactum", le futur antérieur, est inséparable du présent. Dire d’un événement actuel que dans l’avenir il n’aura plus eu lieu, revient à dire que, en réalité, il n’a même pas lieu maintenant. En ce sens tout le réel est éternel. Il ne pourra pas y avoir un moment où il ne sera plus vrai que quelqu’un a ressenti une douleur ou une joie qu’il ressent maintenant. Et cette réalité passée fait absolument abstraction du fait que nous nous en souvenons.

Mais quel est le statut ontologique de cette transformation en passé si toutes les traces sont effacées, s’il ne doit plus y avoir d’univers? Le passé est toujours le passé d’un présent; qu’en sera-t-il du passé s’il n’y a plus aucun présent? L’inévitabilité du "futurum exactum" implique donc l’inévitabilité de penser un "lieu" où tout ce qui arrive est conservé pour toujours. Sans quoi il faudrait accepter l’idée absurde que, un jour, ce qui est maintenant n’aura plus été; et par conséquent le présent lui-même n’est pas réel: une pensée que seul le bouddhisme tend à soutenir. La conséquence du bouddhisme est la négation de la vie.

Nietzsche a réfléchi comme personne avant lui aux conséquences de l’athéisme, avec l'intention de parcourir non pas la route de la négation de la vie, mais celle de l’affirmation de la vie. [...] La conséquence la plus catastrophique lui semblait être que l’homme perde ce à quoi tend son auto-transcendance. En fait, Nietzsche considérait que le plus grand acquis du christianisme était qu’il enseignait l’amour de l’homme par amour de Dieu: "le sentiment le plus noble et le plus haut que les hommes aient atteint jusqu’à présent". Le surhomme et l’idée d’un éternel retour se substituaient à l’idée de Dieu. En fait, Nietzsche voyait avec clarté qui, sinon, déterminerait à l’avenir le visage de la terre: les "derniers hommes", qui croient avoir inventé le bonheur et se moquent de l’"amour", de la "création", de la "nostalgie" et de l’"étoile". Uniquement occupés à manigancer leur luxure, ils considèrent comme un fou tout dissident qui tient sérieusement à quelque chose, comme par exemple à la "vérité".

L’héroïque nihilisme de Nietzsche s’est montré impuissant, comme il le craignait lui-même, face aux "derniers hommes". [...] Le nihilisme banal du dernier homme est aujourd’hui propagé, entre autres, par Richard Rorty. L’homme qui a abandonné la vérité en même temps que l’idée de Dieu ne connaît plus maintenant que ses propres états subjectifs. Son rapport avec la réalité n’est pas représentatif, mais seulement causal. Il veut se concevoir lui-même comme une bête rusée. A une bête de ce genre on ne donne pas la connaissance de Dieu. [...]

Mais si nous voulons penser le réel comme réel, nous devons penser Dieu. "Je crains que nous ne puissions nous libérer de Dieu tant que nous croirons à la grammaire", écrit Nietzsche. Il aurait aussi pu ajouter: "... tant que nous continuerons à nous penser comme réels". Un argument "ad hominem".

[ Retour en haut de la page ↩ ]

***********************

Fil d'actualité sur Benoït XVI : ici

Fil d'actualité sur Le Laïcité : ici

***********************

Fil d'actualité sur Benoït XVI : ici

Fil d'actualité sur Le Laïcité : ici

***********************

Erbilight (Visite du Cardinal Barbarin et délégation à Erbil (Irak) Decembre 2014)

+ réactions et décryptage (25 nov 2014)

"La renonciation à la vérité est mortelle pour la foi" par Benoît XVI

"Dagerman l’inconsolable (soixantenaire de sa disparition)" @JosephGynt @cahierslibres @TdCfr

Dominique Humbrecht : " À défaut d'avoir précédé, nous (L'Église de France)

Veilleurs: "Cathos et rebelles" ( via Le Figaro 18 Avril 2014)

"Les Veilleurs" (20 Avril 2013)

Proclamation de St Thomas More comme patron des responsables

Loi naturelle et loi civile: 1-"un mariage de raison"

Halte au narcissisme du corps avec Adèle van Reeth

"Le droit canonique est un droit de guérison"(L'Eglise : une institution juridique ? )

Conscience morale: "Les chrétiens au risque de l'abstention ? "

Cardinal André XXIII - Extrait " Vision actuelle sur la Laïcité (KTO) "

( Quelle société voulons nous ? (Cardinal André XXIII ) - Partie I)

( Quelle société voulons nous ? (Cardinal André XXIII ) - Partie II)

( Quelle société voulons nous ? (Cardinal André XXIII ) - Partie III)

( Quelle société voulons nous ? (Cardinal André XXIII ) - Partie IV)

" La laïcité à la française " une analyse de Mgr Jean-Louis Bruguès

"La révolte des masses" - d' Ortega Y Gasset

Adieu Benoît XVI - Livre d' Or (ici)

Dans les combats, "Mes Armes" - faisons les nôtres ... (Ste Thérèse de l' enfant Jésus)

"DIVINI ILLIUS MAGISTRI" LETTRE ENCYCLIQUE DE SA SAINTETÉ

LE PAPE PIE XI SUR L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE DE LA JEUNESSE

(Observatoire Sociopolitique du diocèse de Fréjus-Toulon)

"Notre République" par Charles Vaugirard

Extrait de l' Evangile de la Vie (Evangelium vitae)

Chronique libre: "De l'ordre moral à l'ordre infernal"

Conscience morale: "Les chrétiens au risque de l'abstention ? "